Le Laboratoire de Cartographie, fondé par Jacques Bertin en 1954, devenu le Laboratoire de Graphique en 1974 (fermé en 2000), articulait de manière inédite production d’images scientifiques, représentation de données et recherches en sciences sociales. Le caractère précurseur des travaux du Laboratoire, manifeste au travers des ouvrages de Bertin, est désormais internationalement reconnu. La « sémiologie graphique » de Jacques Bertin est une source clef dont se revendiquent aujourd’hui non seulement des cartographes, mais aussi des spécialistes de l’analyse visuelle des données et du design graphique .

Sur le plan pédagogique, des recherches sur les usages possibles de la Graphique dans l’enseignement ont été menées au Laboratoire de Graphique de l’EHESS dès 1976 par Roberto Gimeno, alors collaborateur de Jacques Bertin. Ces expériences ont été réalisées avec des classes de différents niveaux en école primaire et au collège. Les élèves ont été amenés à construire des matrices et des cartes informatiques pour découvrir des typologies, inventer des concepts et accéder ainsi à de nouvelles connaissances  . La chercheuse Anne-Lyse Renon et le designer graphique Stéphane Buellet se sont entretenus avec Roberto Gimeno pour mesurer, à plus de trente ans d’écart, l’héritage pédagogique du Laboratoire de Graphique.

. La chercheuse Anne-Lyse Renon et le designer graphique Stéphane Buellet se sont entretenus avec Roberto Gimeno pour mesurer, à plus de trente ans d’écart, l’héritage pédagogique du Laboratoire de Graphique.

Anne-Lyse Renon Roberto, vous avez été amené à travailler avec Jacques Bertin dans les années 1980. Comment en êtes-vous venu à cela ?

Roberto Gimeno J’ai enseigné comme instituteur en Uruguay pendant plus de dix ans. J’ai toujours été intéressé par l’image et j’ai pu accéder par concours à un poste de producteur et réalisateur à la télévision scolaire de l’Éducation nationale française. Deux ans plus tard, j’ai obtenu une bourse du gouvernement français pour me spécialiser en techniques et méthodes audiovisuelles dans le cadre de l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP) à Paris. C’est là que j’ai rencontré le sociologue et linguiste Louis Porcher qui m’a fait connaître les travaux de Jacques Bertin, qui dirigeait alors le Laboratoire de Graphique à l’EHESS, fondé en 1954. Jacques Bertin m’a accepté comme étudiant en 1974 et m’a proposé, comme sujet de thèse, de mettre en relation mes formations pédagogique et de graphicien. C’est ainsi que le projet de recherche de l’utilisation de la Graphique dans l’enseignement est né et que j’ai eu accès à des écoles à Neuilly, Levallois, en Seine-Saint-Denis, etc. Par la suite, le réseau s’est étendu. J’ai été invité à animer des stages sur l’utilisation de la Graphique dans l’enseignement, sur le traitement matriciel et la représentation de l’histoire, sur la cartographie, etc. De nouveaux enseignants s’intéressaient à ce sujet, les expériences se multipliaient.

Quand nous avons commencé ces travaux, l’ordinateur personnel n’était pas abordable. La question des outils infographiques s’est posée très vite pour remplacer les opérations manuelles  de découpage et de collage afin d’effectuer les traitements matriciels directement à l’écran

de découpage et de collage afin d’effectuer les traitements matriciels directement à l’écran  ; c’est-à-dire de visualiser des tableaux à double entrée permettant les permutations des lignes et des colonnes pour effectuer des classements. Le premier ordinateur était un Micral 80-22G (1978) de l’entreprise française R2E, pour lequel Jean-Michel Fras et Pierre-Yves Vicens, de l’École Normale de Livry-Gargan, avaient créé un premier outil infographique qui permettait le classement des lignes et des colonnes d’une matrice et la réalisation de cartes. Ce premier outil a été amélioré et redéveloppé pour les TO7, TO7-70 et le nanoréseau de Thomson, qui faisaient partie, dès 1984-1985, du plan « Informatique pour tous » (plan IPT). Malheureusement, le choix des terminaux 8 bits de Thomson a été une catastrophe. Cela devait développer la filière française de l’informatique avec le Minitel, mais le crayon optique n’a pas résisté longtemps à la souris du Apple Macintosh (1984).

; c’est-à-dire de visualiser des tableaux à double entrée permettant les permutations des lignes et des colonnes pour effectuer des classements. Le premier ordinateur était un Micral 80-22G (1978) de l’entreprise française R2E, pour lequel Jean-Michel Fras et Pierre-Yves Vicens, de l’École Normale de Livry-Gargan, avaient créé un premier outil infographique qui permettait le classement des lignes et des colonnes d’une matrice et la réalisation de cartes. Ce premier outil a été amélioré et redéveloppé pour les TO7, TO7-70 et le nanoréseau de Thomson, qui faisaient partie, dès 1984-1985, du plan « Informatique pour tous » (plan IPT). Malheureusement, le choix des terminaux 8 bits de Thomson a été une catastrophe. Cela devait développer la filière française de l’informatique avec le Minitel, mais le crayon optique n’a pas résisté longtemps à la souris du Apple Macintosh (1984).

Dans ce cadre, nous avions répondu à un appel d’offres du ministère de l’Éducation nationale avec deux enseignants de l’École Normale d’Instituteurs d’Antony, dans les Hauts-de-Seine. Nous avions présenté un projet de logiciel de traitement matriciel et de cartographie qui a ensuite donné naissance à Cartax et Cartax PC  , deux logiciels développés par Nathan Logiciels et achetés sous licence par le Ministère. Ces programmes fonctionnaient sur des postes MO5 avec une extension de RAM 64 Ko. C’est ainsi que le premier outil informatique consacré à l’enseignement a été réalisé à l’École Normale de Livry-Gargan, au début des années 1980.

, deux logiciels développés par Nathan Logiciels et achetés sous licence par le Ministère. Ces programmes fonctionnaient sur des postes MO5 avec une extension de RAM 64 Ko. C’est ainsi que le premier outil informatique consacré à l’enseignement a été réalisé à l’École Normale de Livry-Gargan, au début des années 1980.

ALR La cartographie s’est-elle imposée d’elle-même comme objet d’étude lors de vos ateliers, de par sa présence au sein des espaces scolaires, ou son choix est-il lié aux activités spécifiques du Laboratoire de Graphique ?

RG La cartographie a toujours fait partie des programmes scolaires, bien qu’elle se limite souvent à copier des cartes. L’informatique induisait une nouvelle approche permettant de spatialiser des données qualitatives ou quantitatives, de produire des images et des séries d’images comparables qui allaient mettre l’élève en situation dynamique de réflexion et de recherche et cela dans des domaines divers : non seulement en géographie, mais aussi en histoire, en sciences sociales en général, etc. Cette démarche pédagogique était parallèle à celle du Laboratoire de Graphique dirigé par Bertin, qui avait pour but de créer un outil infographique orienté vers la recherche et permettant des traitements matriciels. Au niveau scolaire, nos travaux ne nous ont pas permis d’atteindre ce but, c’est-à-dire de passer automatiquement de la matrice ordonnée à la carte géographique. Cette recherche est toujours d’actualité, notamment au sein du logiciel Khartis développé par l’atelier cartographique de Sciences Po. Ce projet est l’héritier direct des travaux de Bertin, mais est malheureusement trop complexe pour être utilisé dans les écoles élémentaires.

Stéphane Buellet Il y a encore aujourd’hui un fossé entre la présence quasi généralisée des moyens technologiques dans les écoles, et les difficultés rencontrées par le corps pédagogique à connaître ce qu’est un ordinateur, à le maîtriser et à savoir l’utiliser au sein d’un enseignement. J’ai l’impression que le c’est même problème depuis trente ans.

RG La méthode proposée par Bertin était d’ordre scientifique : on se posait des questions, on formulait des hypothèses, on délimitait un domaine de recherche et des objets d’étude. On disposait d’un outil visuel et manuel, la matrice permutable, qui permettait d’effectuer un traitement, de découvrir des classes d’objets, d’obtenir des typologies et donc de construire des concepts. Et l’outil même constituait un support excellent pour interpréter les résultats et construire un discours ou un texte. Cet apprentissage de la rigueur fonctionnait depuis le CP et à tous les niveaux. Pour répondre à votre remarque, avec l’appui de chercheurs, les enseignants n’avaient aucune difficulté à s’approprier la méthode. Mais, laissés seuls, des problèmes se présentaient pour amener les enfants à construire eux-mêmes les connaissances.

SB Aujourd’hui, les enfants sont très tôt confrontés à un monde d’écrans où tout est plat et semble « immatériel ». Dans le travail que vous faisiez avec les petits bouts de papier, les ciseaux, l’espace et la manipulation, n’y avait-il pas quelque chose aulequel on revient actuellement ? Passer par la matérialité, surtout pour les tout petits, pour aller vers l’abstraction… Vous aviez développé cette approche avant la présence des ordinateurs en classe et finalement on y revient : les questions qui sont posées dans votre article de 1985 sur « la cartographie et l’informatique dans l’enseignement 1010 « Cartographie et informatique dans l’enseignement », op. cit. » sont toujours d’actualité.

RG Oui, nous partions toujours d’un travail manuel, cela permettait de passer sans aucun problème de la manipulation des matrices à l’abstraction de l’écran. Ces périodes d’oubli sont curieuses : on redécouvre comme si c’était nouveau, dix ans, vingt ans ou un siècle plus tard, quelque chose qui a déjà été développé et qui semblait acquis.

SB Dans un autre article de 1985 sur la « transmission des connaissances assistées par ordinateur 1111 Jean-Michel Fras, Roberto Gimeno, Pierre-Yves Vicens, « T.C.A.O. [Transmission des connaissances assistées par ordinateur] Un plaidoyer pour une non utilisation à l’école élémentaire », Elipse, C.D.D.P. 93, no 1, février 1985, p. 3. », vous abordez l’ordinateur, la machine, comme une sorte de « dieu » tout puissant, dont on ne saurait pas ce qu’il contient. Vous dites ainsi : « Le mythe du savoir total détenu par la machine augmente encore les possibilités de transformer l’informatique en un ‹ ghetto › où seuls peuvent entrer ceux qui ‹ savent ›, et l’informatique fait le reste (est-ce l’intention des informaticiens ?). […] Si on n’y prend pas garde, les enfants n’auront comme seule référence que le ‹ grand › ordinateur (dans le sens ‹ théologique › évoqué, mais évacué par Jacques Perret dans sa création du mot ‹ ordinateur › en 1955). » Il faut, selon vous, déconstruire cette idée, notamment en travaillant « avec » la machine. Cela permet à l’enfant de comprendre que l’ordinateur réalise des choses de façon très puissante, mais qu’il peut en comprendre les règles et qu’il y a donc une limite à ces règles, un périmètre à ce que l’ordinateur peut comprendre.

RG À l’époque de l’article que vous citez, on imaginait que l’enfant devait apprendre à programmer, puis on a pris conscience que tout le monde ne pouvait pas devenir informaticien. En revanche, nous sommes tous des utilisateurs. Il est donc primordial d’avoir conscience de ce qu’est un ordinateur, de comment il fonctionne, de ses limites et de ce qu’il peut nous apporter. Je ne suis pas sûr qu’on le fasse à l’école actuellement, alors que les enfants utilisent quotidiennement des terminaux numériques de toutes sortes. Déjà, à l’époque, j’étais surpris d’observer des enfants de très bas âge considérer l’ordinateur comme un objet commun, facile à maîtriser, au contraire des adultes.

SB Ces dernières années, la « tactilité » (le devenir « digital » du numérique) resserre encore davantage la relation entre l’enfant et l’ordinateur, notamment via les tablettes. Les enfants nous surprennent à deux-trois ans à les utiliser très facilement. Le rapport au toucher développe très vite un attachement, voire une addiction 1414 « Pédiatres, psys ou enseignants, ils appellent à ‹ éloigner les tablettes des enfants › », Le Monde (tribune), septembre 2015, http://b-o.fr/monde à l’objet. Le périphérique d’entrée classique clavier/souris est comme « effacé », et transforme le rapport que l’enfant entretenait dans le passé avec l’ordinateur (objet de bureau) en une source d’excitation captivante et complaisante.

RG Oui, alors qu’avec le langage de programmation pour enfants LOGO 1515 LOGO est un langage de programmation à but éducatif mis au point à la fin des années 1960 par Cynthia Solomon, Wally Feurzeig et Seymour Papert au sein du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT. Ses règles de syntaxe sont réduites au minimum et le vocabulaire utilise des mots de tous les jours. LOGO est dérivé du LISP, une famille de langages de programmation conçue par John McCarthy au MIT en 1958. (1967), il était difficile de se déplacer, non pas directement sur l’écran, mais à l’aide des touches haut/bas/droite/gauche du clavier, qui demandaient un effort considérable d’abstraction pour passer du dessin manuel à la création d’une carte sur l’écran  .

.

ALR Stéphane, à la lecture des articles de Roberto Gimeno datant des années 1980/1990, aurais-tu des exemples de projets de design prolongeant ces recherches ?

SB Pour rester dans le domaine de la cartographie, je pense notamment au projet Earth Wind Map 1616 http://b-o.fr/earth de Cameron Beccario (2013), qui permet de visualiser en ligne les conditions météorologiques mondiales. Ces cartes sont animées via des données qui sont récoltées toutes les trois heures : on peut percevoir les vents, les courants marins et l’on peut quasiment « entrer dans la carte » en zoomant. Il y a de multiples projections et une grande variété de réglages d’affichage.

RG À mon époque, l’animation était encore inconnue alors qu’elle est très présente dans l’exemple que vous montrez. Ces transformations dynamiques sont très intéressantes, mais elles ne remplacent pas les possibilités d’analyse de séries de cartes. Les buts sont différents et les résultats complémentaires. Il faut signaler que, dans les écoles élémentaires, on travaillait en priorité à l’échelle du département, de la France et éventuellement de l’Europe. On ne passait que rarement à l’échelle mondiale.

SB Les projections, les orientations, sont souvent liées à des visions et à des contextes politiques mettant, par exemple, en avant les pays du Nord, comme dans la projection de Mercator (1569). C’est révélateur de la façon dont on s’approprie un territoire ou une connaissance d’un territoire. Dans ce type d’image statique, il y a la question du choix du cadrage et de ce que l’on décide de montrer. À l’inverse, dans les nouveaux dispositifs techniques comme les « 360 degrés » des caméras, ou comme dans le fond de carte dynamique de Earth Wind Map dans lequel on peut zoomer, la question du « choix de cadrage » disparaît : le lecteur/spectateur semble être omniscient et décide lui-même de ce qu’il souhaite voir.

RG Tout à fait, ces réflexions politiques faisaient partie des cours de cartographie ; il s’agit toujours de choix idéologiques. Dans votre exemple, on a l’illusion de pouvoir naviguer librement dans un dispositif, et pourtant il s’agit toujours de choix idéologiques, inévitables, même s’ils sont inconscients.

ALR Ce qui est frappant dans ce genre d’objet dynamique, c’est la juxtaposition de plans qui montrent, ne serait-ce que par les bords du navigateur Web, que la carte reste toujours un cadrage. Un outil comme Google Earth (2001) donne la sensation d’un grand réalisme tridimensionnel, alors que cela reste une simulation très poussée de la réalité. Il s’agit en fait de photos associées proposant une scénarisation particulière, qui donne également l’illusion d’une toute-puissance.

SB Au-delà de cette recherche de réalisme, il y a eu ces dernières années une explosion de ce que l’on appelle la « data visualization » dans toutes les formes de médias. La redécouverte des travaux de Bertin via(entre autres) l’exposition rétrospective que tu as organisée, Anne-Lyse, à l’EHESS 1717 « Design graphique et recherches en sciences sociales. Le Laboratoire de Graphique de Jacques Bertin, 1954-2000 », exposition rétrospective à l’EHESS (Paris) du 14 novembre au 15 décembre 2017, commissariat Anne-Lyse Renon. http://b-o.fr/bertin, met en évidence que de nombreux designers graphiques utilisent des registres formels dont ils méconnaissent souvent les fondements historiques. En lisant l’article de 1985 de Roberto Gimeno sur la cartographie et l’informatique dans l’enseignement, c’est vraiment quelque chose qui m’a frappé. J’ai découvert Bertin par hasard pour la première fois dans la thèse de Ben Fry 1818 Benjamin Jotham Fry, Computational information design, thèse de doctorat (BFA) sous la direction de John Maeda, MIT, dpt. Architecture, Media Arts and Sciences, avril 2004, p. 38 et 108, http://b-o.fr/fry3 (2004), un étudiant du MIT, et je me suis dit : « Ah ben tiens, c’est un Français ! » Je pense que bon nombre d’entre nous, designers graphiques, sommes passés par l’angle américain pour redécouvrir des travaux en fait réalisés en France ; ce qui est assez déroutant, car il n’y est pas directement question de cartographie, mais de processus logiques. Dans mes projets, j’utilise d’ailleurs beaucoup les relations entre design graphique et programmation, en tentant de jouer avec des règles et des lois.

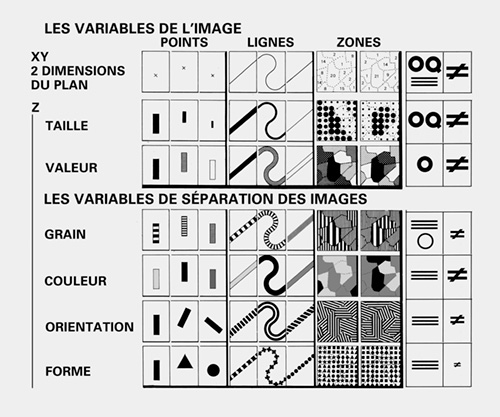

RG Bertin avait été très critiqué quand il affirmait que les variables visuelles  ; qui transcrivent selon lui « la ressemblance, l’ordre et la proportionnalité, les trois signifiés de la graphique » — sont universelles. Il semblerait pourtant que l’histoire et l’héritage l’aient démontré. Pour exprimer les informations de manière efficace, on ne peut utiliser que certains signes et certains types de relations qui existent entre ces signes : ce sont les variables visuelles et leurs propriétés. Il y avait, dans les années de Bertin, une tendance à « mathématiser » le réel pour résoudre des questions perceptives.

; qui transcrivent selon lui « la ressemblance, l’ordre et la proportionnalité, les trois signifiés de la graphique » — sont universelles. Il semblerait pourtant que l’histoire et l’héritage l’aient démontré. Pour exprimer les informations de manière efficace, on ne peut utiliser que certains signes et certains types de relations qui existent entre ces signes : ce sont les variables visuelles et leurs propriétés. Il y avait, dans les années de Bertin, une tendance à « mathématiser » le réel pour résoudre des questions perceptives.

SB Bertin semblait vouloir assigner du sens à des formes : c’est le projet de la sémiologie graphique. Dans cette logique de systématisation, voire d’automatisation, j’aimerais avoir votre avis sur le site Web Datavizproject.com, qui propose un index visuel, à vocation exhaustive, de types de représentations de données (camembert, tableau à double entrée, barre de progression, etc.). Une des fonctionnalités de ce site permet d’associer des typologies d’entrées (input), c’est-à-dire matricielles, à des types de visualisations (output) adaptées à ces structures de données. De plus, pour chaque cas, il y a des exemples concrets d’utilisation.

RG Quand je regarde toutes ces productions, il y en a de très jolies, mais j’ai de gros doutes sur leurs capacités en tant que représentations précises d’une information. Il y a manifestement une utilisation des variables visuelles non adaptée, esthétisante. Bertin considérait que l’information devait être perçue d’un seul coup d’œil. Autrement, le lecteur se retrouve non pas devant une image « à voir », mais devant une image « à lire », et le plus souvent devant une image incompréhensible. C’est le risque quand on donne la priorité à la forme. Il faut, comme le disait Bertin, choisir entre « voir ou lire 1919 Jacques Bertin, « Voir ou lire », dans Cartes et figures de la Terre, Paris, Centre Georges Pompidou/ Centre de création industrielle, 1980, p. 2-8. ».

Entretien réalisé au Tank (Paris), le 23 novembre 2017.