Faire du design sans PAO, est-ce possible ? Comment travailler sans ordinateur ? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Etienne Robial, graphiste et directeur artistique depuis 1970.

Back Office Votre carrière vous a permis de traverser plusieurs époques techniques. Pourriez-vous nous dire comment vous travailliez avant l’avènement de la publication assistée par ordinateur (PAO) ?

Etienne Robial Au début, il y a toujours du papier et du crayon. Aujourd’hui, en 2016, on doit toujours concevoir avec ces outils, tout simplement parce que les règles de mise en page et les perceptions visuelles sont strictement les mêmes. J’ai toujours trouvé plus riche de travailler à la main, parce que cela permet de jouer directement avec les trames, les moirés, les contrastes, les brillances des encres, etc. Avec votre écran, vous pouvez aller vous rhabiller.

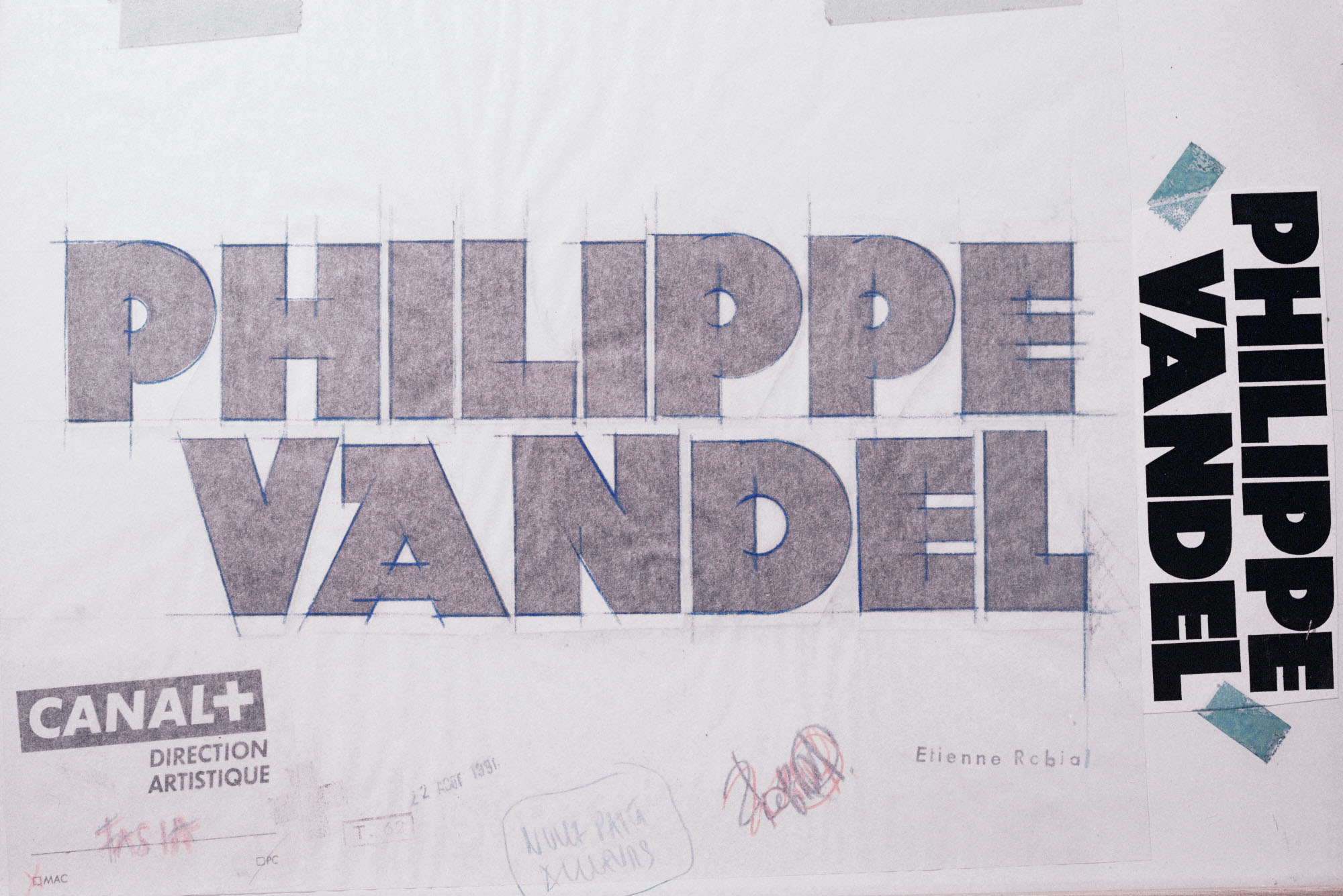

Avant la PAO, la première étape était de travailler au bleu. Tout ce qui nous servait aux esquisses, aux gabarits et aux repères de placements était dessiné au crayon bleu, parfois sur du papier millimétré, bleu aussi. Pourquoi ? Parce que les films sont sensibles au rouge et que le bleu n’apparaît pas au clichage 11 Action de clicher, c’est-à-dire d’exposer un support sensible. : tu peux donc gribouiller avec ton crayon autant que tu veux. Quand je suis content de mon bleu, je passe au noir. On peut aussi dessiner directement à l’encre de Chine, avec des pinceaux, des plumes ou des tire-lignes . Un tire-ligne, comme son nom l’indique, permet de tracer des filets. On règle l’épaisseur de la ligne avec une molette et, suivant le type, on les remplit avec de la gouache ou de l’encre. J’aime particulièrement les Graphos de Pelikan, qui sont moins rustiques que les tire-lignes ordinaires et font des filets de 0,1 mm, parfaits. Ça, c’était avant le Rotring ! Pour tirer de gros traits, le mieux est d’utiliser une charrue (un gros tire-ligne) ou carrément de les descendre avec un traînard. C’est un pinceau fait de longs poils d’oreilles de veau. Même si tu trembles, ton filet reste impeccable. Ce genre d’outil rend les traits vivants et c’est quand même différent des tracés du Mac, tout secs et carrés au bout !

Ce sont les outils de mon métier, donc j’y suis attaché ! Aujourd’hui encore, je travaille avec : mon crayon bleu est toujours sur mon bureau. Quand je suis au boulot, je suis dans le papier, pas dans le Mac : dessin, crayon, gomme… la gomme c’est l’humilité ! J’emmène toujours une caisse à outils en vacances avec le minimum vital  . C’est une trousse d’urgence : il y a un critérium, un bleu, un taille-crayon, et plein d’autres choses. Ah ! Il y a aussi du Lexomil®, parce que tu en as besoin si tu ne veux pas foutre le client par la fenêtre.

. C’est une trousse d’urgence : il y a un critérium, un bleu, un taille-crayon, et plein d’autres choses. Ah ! Il y a aussi du Lexomil®, parce que tu en as besoin si tu ne veux pas foutre le client par la fenêtre.

B O Vous collectionnez des outils en tout genre 22 Voir la conférence « Faire collection ! » donnée par Etienne Robial le 1er octobre 2015 au centre Pompidou dans le cadre du cycle « Parole au graphisme ».… Comment influencent-ils votre manière de travailler ?

E R Ces outils sont très importants pour moi. J’ai, par exemple, plein de boîtes de crayons de couleur, toutes avec des teintes différentes que j’utilise comme des nuanciers personnels ; je remplis des carnets avec qui me servent dans mon travail. Par exemple, certaines gammes de couleurs de génériques de télévision que j’ai réalisés proviennent presque intégralement des teintes des boîtes de crayons de couleur Pearl. Je trouve les équivalences Pantone, quadri ou RVB.

B O Utilisez-vous les mêmes crayons et tire-lignes pour travailler les lettres ?

E R On peut effectivement très bien torcher des lettres à la main. Dans ce cas-là, on utilise un pinceau. Quand j’étais en Suisse, on remplissait des cahiers d’Helvetica. Plus tard, j’ai aussi utilisé du Lettraset et des alphabets découpés qui venaient de mes collections de catalogues de dessin de lettres utilisés par les peintres en lettres. Il y a de tout, des lettres modernes, des lettres artistiques, j’en ai des milliers ! Au fil du temps, je me suis composé une palette d’outils faite de bromures 33 Tirage photographique sur papier « au trait », c’est-à-dire noir ou blanc, ne comportant pas de niveaux de gris. d’une trentaine d’alphabets qui me servent de bases pour mes bouquins et mes génériques  . Les bromures sont comme des originaux que tu n’as ni le droit de toucher ni de bricoler. Tu les dupliques sur film ou papier, tu les découpes et tu les colles sur tes maquettes. Par exemple, pour le générique de l’émission Nulle part ailleurs de CANAL+ 44 Sur le travail d’Etienne Robial pour CANAL+, voir : Etienne Robial, CANAL+. Image graphique et identité visuelle, Paris, Albin Michel, 2001., au milieu des années 1980, j’en faisais des photocopies à 99 %, 100 % et 101 % et je juxtaposais les lettres avec les yeux et la main. L’intention visuelle doit être traduite par la main, que ce soit l’œil qui dessine et pas l’outil

. Les bromures sont comme des originaux que tu n’as ni le droit de toucher ni de bricoler. Tu les dupliques sur film ou papier, tu les découpes et tu les colles sur tes maquettes. Par exemple, pour le générique de l’émission Nulle part ailleurs de CANAL+ 44 Sur le travail d’Etienne Robial pour CANAL+, voir : Etienne Robial, CANAL+. Image graphique et identité visuelle, Paris, Albin Michel, 2001., au milieu des années 1980, j’en faisais des photocopies à 99 %, 100 % et 101 % et je juxtaposais les lettres avec les yeux et la main. L’intention visuelle doit être traduite par la main, que ce soit l’œil qui dessine et pas l’outil  . Ainsi Nulle part ailleurs n’est jamais écrit pareil, les lettres dansent et il y a de la vie.

. Ainsi Nulle part ailleurs n’est jamais écrit pareil, les lettres dansent et il y a de la vie.

B O Justement, pour la télévision, comment ces montages physiques étaient-ils transposés à l’écran ?

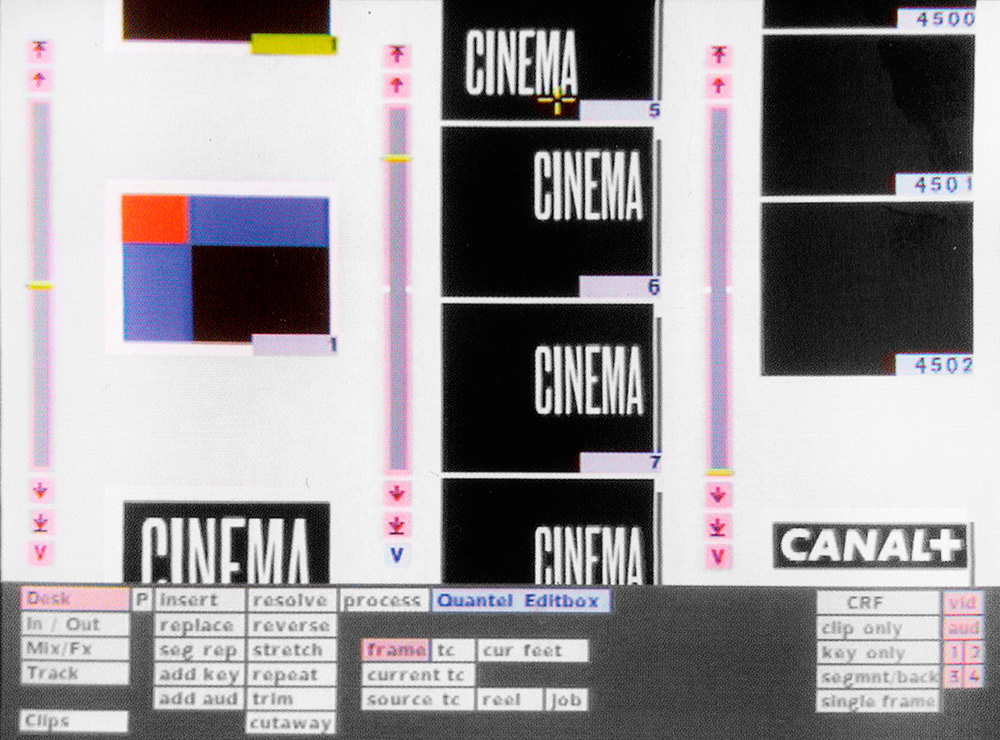

E R Dans les années 1980, pour faire des animations, on photographiait les maquettes sur une caméra verticale reliée à une Paintbox 55 Station de travail informatique spécialisée dans la composition vidéo et les effets spéciaux pour la télévision comportant notamment une palette graphique. Ce terme, devenu générique, est issu de la première machine de ce type : la Quantel Paintbox, sortie en 1981.. C’était une grosse machine avec un stylet : comme une tablette graphique, mais pour la télévision… À CANAL+, je travaillais avec Fasia Lamari, ma palettiste, qui utilisait une Editbox de chez Quantel ; pas le genre de matos de monsieur tout le monde (hors de prix et très complexe à utiliser). Il faut voir que ces machines étaient dédiées à une utilisation broadcast, c’est à dire destinées à des productions diffusables dans le monde entier. Toutes les chaînes en avaient… On les utilisait pour manipuler ce qu’on avait pris en photo, mettre des couleurs, retoucher, créer les animations, etc. Une fois que le générique était en place, il était enregistré sur la Paintbox et, normalement, il n’y avait plus moyen d’en garder trace autrement que d’en faire une cassette vidéo. Pour me souvenir, je faisais des photos avec un Polaroid, plusieurs centaines par jour, pour chaque image de chaque animation…

À CANAL+, je travaillais avec Fasia Lamari, ma palettiste, qui utilisait une Editbox de chez Quantel ; pas le genre de matos de monsieur tout le monde (hors de prix et très complexe à utiliser). Il faut voir que ces machines étaient dédiées à une utilisation broadcast, c’est à dire destinées à des productions diffusables dans le monde entier. Toutes les chaînes en avaient… On les utilisait pour manipuler ce qu’on avait pris en photo, mettre des couleurs, retoucher, créer les animations, etc. Une fois que le générique était en place, il était enregistré sur la Paintbox et, normalement, il n’y avait plus moyen d’en garder trace autrement que d’en faire une cassette vidéo. Pour me souvenir, je faisais des photos avec un Polaroid, plusieurs centaines par jour, pour chaque image de chaque animation…

En 1986, quand Florence Cestac, ma femme, a eu Jules, j’ai découvert les « Sony Print ». On était allés faire une échographie, le gars avait mis sa sonde sur le ventre et ah ! c’était un garçon. Ensuite, il m’avait sorti, directement dans son cabinet, des petites photos à ramener à la maison. Je lui ai demandé : « Comment vous faites ça ? » J’ai fait mon enquête pour récupérer la même machine, je l’ai fait acheter par CANAL+ et ai appelé un technicien qui a adapté le signal de mes écrans de contrôle pour le Sony Print qui était conçu pour recevoir le signal d’une sonde d’échographie… Il faut savoir que les palettes graphiques n’étaient pas des ordinateurs personnels, on ne pouvait pas imprimer, c’était dédié au broadcast. Le Sony Print me permettait de garder une trace imprimée de ce qui était réalisé sur palette, de manière relativement fidèle. Le Cnap a des cahiers pleins de ces images. J’ai pris quasiment chaque image de chaque générique… Quand on a fait un générique avec les noms de deux cents acteurs, ça faisait un paquet d’images ! Il m’arrivait aussi de réutiliser ces traces imprimées pour faire des documents papier comme des dossiers de presse ou des invitations. On faisait le chemin inverse !

B O Cela se passait-il de la même manière pour tous les textes ?

E R Non, la composition à la main était principalement utilisée pour les génériques, le titrage… À CANAL+, le gros des textes était composé en régie sur des synthétiseurs d’écritures spéciaux qui ne servaient qu’à ça, et n’avaient que la police de caractères Futura Canal+. J’avais dessiné des gabarits d’antennes  qui définissaient le placement des incrustations, et les textes étaient entrés directement en régie. Si vous y jetez un coup d’œil, vous pouvez voir tous les placements, les chartes de gris, les zones de sécurité, etc. Les chartes permettent de tester le rendu des gris, du noir de CANAL+, etc. Le noir de CANAL+ est particulier, il n’est pas pur. Mes chères têtes blondes, sur leurs Macs, me font de beaux aplats noir pur. Si vous faites ça à la télévision, vous avez des systèmes automatiques qui lancent un crawl 99 Au cinéma ou à la télévision, un crawl désigne un message ou un générique défilant verticalement ou horizontalement sur un fond neutre ou en superposition d’images. « Veuillez nous excuser de l’interruption de l’image », car votre bel aplat noir est interprété comme une absence de signal. Un Mac, ce n’est pas broadcast, c’est bien pour faire des maquettes, mais ce que tu produis avec n’est pas diffusable, dommage !

qui définissaient le placement des incrustations, et les textes étaient entrés directement en régie. Si vous y jetez un coup d’œil, vous pouvez voir tous les placements, les chartes de gris, les zones de sécurité, etc. Les chartes permettent de tester le rendu des gris, du noir de CANAL+, etc. Le noir de CANAL+ est particulier, il n’est pas pur. Mes chères têtes blondes, sur leurs Macs, me font de beaux aplats noir pur. Si vous faites ça à la télévision, vous avez des systèmes automatiques qui lancent un crawl 99 Au cinéma ou à la télévision, un crawl désigne un message ou un générique défilant verticalement ou horizontalement sur un fond neutre ou en superposition d’images. « Veuillez nous excuser de l’interruption de l’image », car votre bel aplat noir est interprété comme une absence de signal. Un Mac, ce n’est pas broadcast, c’est bien pour faire des maquettes, mais ce que tu produis avec n’est pas diffusable, dommage !

B O Vous avez également beaucoup travaillé à la conception de livres, notamment avec Futuropolis. Quelles différences y avait-il avec les procédés techniques de la télévision ?

E R En photocomposition, pour les livres, le point de départ est le même que pour la télévision : tu as ton gabarit sur lequel est défini l’emplacement d’un pavé de texte. Pour choisir ton alphabet, tu regardes dans le catalogue du photocomposeur et, en fonction de la largeur du pavé et du corps, tu détermines le nombre de lignes que tu peux caser dans la hauteur du bloc avec un lignomètre. C’est une sorte de règle graduée qui te donne les équivalences entre une mesure et un nombre de lignes dans un corps donné.Ensuite, tu envoies ton texte tapé à la machine au composeur avec toutes les instructions (police, corps, lettrine, largeur de la colonne, etc.) et un petit croquis explicatif. En retour, cette personne te livre un texte composé « au kilomètre », sur une grande bande de papier, que tu coupes en pavés et que tu colles où il faut avec de la colle Kleer Tak. Sur ton Mac, tu peux varier l’échelle des caractères : le même dessin de lettre est alors aussi bien utilisé en corps six qu’en corps soixante-douze et tu peux bidouiller ton interlignage n’importe comment. Merci, monsieur Adobe !

Pour la collection Futuropolice Nouvelle, au début des années 1980, la règle du jeu était que tous les bouquins devaient avoir le même format et quarante-huit pages pour réduire les frais de mise en route des chaînes de fabrication. En fonction de la longueur du texte, je devais donc faire varier le caractère et le corps utilisé pour que la nouvelle rentre pile-poil. Pour y parvenir, il fallait tout calculer précisément et avoir un lignomètre. Au-delà du renouvellement de la composition du texte, cette formule de conception économique et technique, débattue avec le fabricant, était au service de l’équilibre budgétaire de la maison d’édition.

B O Futuropolis est bien connue des amateurs de bande dessinée. Comment procédiez-vous avec ces ouvrages ?

E R Il faut savoir que les procédés photographiques et photomécaniques étaient partout, dans toutes les agences et maisons d’édition. La plupart avaient un Repromaster, un banc de reproduction de chez Agfa qui permet d’agrandir, de réduire ou de tramer un document. C’est un genre de chambre noire verticale avec, en bas, l’original, au milieu un gros objectif et en haut une glace qui accueille un support photosensible, film ou papier (bromure). Dans le noir, il suffit de régler l’échelle de reproduction, de faire la mise au point avec un compte-fils sur la glace du haut et de clicher. Avec cette machine il était pratique d’utiliser un Proportion Scale, une sorte de disque pivotant en son centre qui te donne le rapport d’échelle entre deux documents. Tu te servais du Repromaster tout le temps !

Pour les albums de bande dessinée édités par Futuropolis, à la base, il y a un dessin noir et blanc à l’échelle qui est cliché sur film avec un Repromaster. Ensuite, tu fais un film pour chaque couleur (repéré avec le noir) sur lequel tu colles du film inactinique 1212 Qui ne produit pas des réactions photochimiques. qui donnera des aplats ou de la trame Benday qui te donnera des niveaux de gris. Ces trames fixes ont un motif particulier et sont répertoriées dans un catalogue associé qui donne les équivalences de chaque densité en pourcentages de couleurs. C’est très limité : tu ne peux travailler qu’en aplats, mais il est possible de surimprimer les trames pour en faire des mélanges. En revanche, tu gères toi-même les orientations et donc le moiré et « l’œil-de-perdrix 1313 Également appelée « rosette », il s’agit du motif résultant de la superposition de plusieurs trames (quatre en quadrichromie) dont les orientations diffèrent. ». Il y a aussi des trames dégradées du blanc au noir en Lettraset transfert. Ça vaut environ deux ou trois euros la feuille et tu en gâches vachement. Sur des trucs comme ça, tu les cliches au banc de repro pour t’en faire des pas chers. Il m’est aussi arrivé de concevoir mes propres trames, tout est bon à prendre : tissus, motifs, matériaux, etc. Avec Joost Swarte, l’auteur de bande dessinée, on a aussi expérimenté ce que les photograveurs d’après-guerre utilisaient pour faire des trames aléatoires, en couchant plus ou moins de gomme arabique sur une plaque de zinc plongée dans de l’acide. Plus tu mets de gomme, plus la cristallisation est bouchée et plus la trame est claire.

Pour faire la simili 1414 Abréviation de « similigravure », désignant initialement le procédé permettant la reproduction d’images comportant des niveaux de gris avec une impression en relief (typographique) par le biais d’une trame de demi-teintes. Dans le contexte de cet article, ce terme désigne plus largement une image tramée préparée pour l’impression. d’une photo, c’était un peu différent, il fallait intercaler une trame magenta 1515 Trame sur film dont chaque point est un dégradé radial magenta. Utilisée avec un film « au trait » (sans niveaux de gris), une trame magenta permettait d’obtenir une image tramée à partir d’un document en tons continus. de la linéature 1616 Échelle d’une trame d’impression, définie par son nombre de lignes par pouce. que tu voulais contre le support sensible posé sur la glace. Ça te sortait la photo tramée à la bonne échelle à coller sur ta maquette  . Il ne faut pas oublier qu’avant la PAO toutes les maquettes étaient des documents découpés, collés, reproduits, et que le travail était manuel. Ce n’est pas pour rien qu’à l’époque le photomontage était très présent dans les images. Toutes ces maquettes étaient ensuite clichées sur film à la bonne échelle puis imposées.

. Il ne faut pas oublier qu’avant la PAO toutes les maquettes étaient des documents découpés, collés, reproduits, et que le travail était manuel. Ce n’est pas pour rien qu’à l’époque le photomontage était très présent dans les images. Toutes ces maquettes étaient ensuite clichées sur film à la bonne échelle puis imposées.

B O Vous travailliez donc à même les films ?

E R Oui, nous faisions ça sur d’énormes tables lumineuses 70 × 100 cm pour travailler directement à la taille de la plaque offset et insoler à l’échelle. Tu retouches en grattant le noir avec une plume à vaccin (vaccinostyle), comme on faisait de la carte à gratter 1616 Support cartonné noir laissant apparaître des zones blanches lorsqu’il est gratté. à une autre époque ou tu bouches des zones à la gouache ou au film inactinique. Ensuite les stylos à encre inactinique ont été inventés, comme des petits feutres, c’était la révolution !

Une fois les films prêts, le problème est que tu ne vois le résultat des couleurs superposées qu’au cul de la machine. Si j’avais eu de l’argent, j’aurais pu me payer des Chromalins, des tirages transparents, couleur par couleur, qui te restituent le rendu final avant impression. Ça te permet de vérifier que tu ne t’es pas trompé, que tu n’as pas mis le titre « La guerre des boutons » en bleu plutôt qu’en rouge. Dans ce type d’ouvrage, il y a quatre films puisque c’est de la quadrichromie, cyan, magenta, jaune et noir. Ce travail couleur par couleur permettait une gestion complète de chaque plaque d’impression. En 1987 sont arrivés les premiers scanners pour la photogravure quadri qui te pondait direct une séparation à partir d’une photo couleur… Regarde-moi le tas de merde ! Lorsque l’on compare ce truc à une séparation gérée manuellement, c’est pas beau à voir ! Mon métier c’est de travailler la couleur ! Tout Futuropolis est imprimé en noir et blanc, mais chaque noir est différent, coloré en fonction de l’auteur de bande dessinée : Tardi, beaucoup plus gras et charbonneux, a besoin d’un truc chaud. Au contraire, quand Joost Swarte me fait un truc très « ligne claire », je vais y mettre une pointe de bleu. Je note combien je mets de bleu et cette couleur s’appelle désormais le noir Swarte. Vous pouvez vous lever tôt pour apprécier ces finesses à l’écran. Aujourd’hui, je continue à expérimenter avec mon duplicopieur Riso, une machine initialement destinée à des imprimeurs ou à des reprographes, avec lequel je m’amuse à créer de nouvelles textures et tout un système de trames aléatoires qui n’est pas très éloigné de ce que l’on bidouillait avec Swarte.

B O Ne pensez-vous pas que l’ordinateur puisse apporter d’autres manières de faire ?

E R En 1984, j’avais le premier Macintosh, mais c’était pour bricoler, voir ce que l’on pouvait faire avec. Ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir tirer parti de cette machine ; appelons cela plutôt des machines que des outils — comme on le fait avec un crayon et un papier quand on a envie de dessiner un truc. Aujourd’hui, le Mac et les logiciels les plus employés ont été conçus pour faire du mimétisme, sauf que tout le rapport papier, tactile que l’on peut avoir au travail disparaît. Finalement, un ordinateur, en soi, à quoi ça sert ? C’est un outil pratique que tout le monde a. Il suffit de craquer Illustrator ou Photoshop et, avec un petit peu de curiosité, n’importe qui peut être graphiste !

Entretien réalisé par Kévin Donnot et Élise Gay à Paris, le 4 mai 2016.